適時調査は再開されました。

恐怖の適時調査ですが、厚労省が使う点検マニュアルが公開されているので、マニュアルに適応した対応をすれば返還はありません。

「重点項目」と「重点項目以外」に分かれているので、特に「重点項目」については特に注意して対応してください。

入院基本料に関わるところは最も気をつけて対応しなければなりません。

厚生局が行う適時調査は日本中の病院管理者が恐れるイベントです。

一般職員から見れば管理者たちが右往左往している様子が見え、医事課が書類作成に追われているように見えるのではないでしょうか。

医療機関での管理者経験が長い職員でも適時調査は、かなりのストレスがかかります。

2020年度からは新型コロナウイルス感染症のパンデミックがあり、この2年間は適時調査が実施されませんでした。

その代わりに、自主点検という形で書類提出が求められ、緊張感の乏しい代替調査となっていました。

でも、2022年度からは適時調査が再開します。

かなり気をつけて対応しないと病院経営に大きく響くような返還が求められる恐れがあります。

2024年度は診療報酬改定も行われ、なおかつコロナの経過措置がなくなり、本格的に調査が行われています。

しっかり、対応しないと大変なことになります。

適時調査は病院が対象です。医療監視との違い。

地方厚生局の職員が数名で病院に直接、乗り込んできて日頃の病院運営を施設基準をもとにチェックするのが適時調査です。

地方厚生局に届け出ている個別項目の施設基準に対してチェックが行われますが、基準から逸脱するようなことがあれば、場合によっては診療報酬の返還が求められる非常に厳しいものです。

数百万円から数千万円の返還が求められるケースもあり、油断はできません。

過去には1億5000万円を超える返還が求められるケースがありました。

病院に乗り込んでくる調査には、保健所が実施する「医療監視」もありますが、これも同様に日頃の病院運営についてチェックされますが、診療報酬の返還を求められない点に大きな違いがあります。

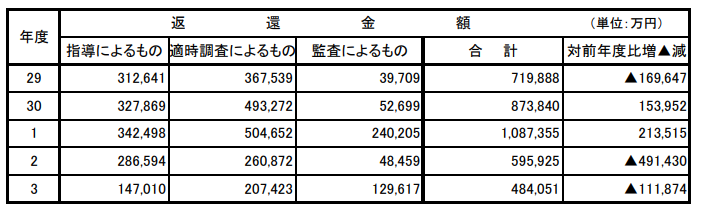

指導・適時調査での返還額

適時調査と同様に診療報酬の返還が求められるのが「指導」です。

下の表は厚生労働省のサイトで、開示されている返還金額です。

指導・適時調査・監査による返還金額は令和元年の実績で59億円もの返還金額が発生しています。

令和2年度と3年度は新型コロナの感染拡大の影響で、前年度よりも減少しています。

ですが、すでに令和4年度は適時調査は再開しているので返還金額は増えてくるかもしれません。

https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001039395.pdf

他人事ではなく、自分ごととして捉えて、適時調査に備えることが大切です。

適時調査の経済的措置(一部抜粋)

① 施設基準を満たしていないことが判明し、届出の変更又は辞退を求める場合は、前回の適時調査(特定共同指導、共同指導を含む。)以降分を対象として、施設基準を満たさなくなった日の属する月の翌月から現時点までの返還を求める。

② 返還金関係書類は調査結果の通知後、診療所及び薬局は1か月後、病院は2か月後を期限として提出を求める。

返還を求められた場合は、前回の適時調査までの期間が対象となり、病院は2か月以内に書類を提出しなければいけないので、返還額が大きくなる恐れがあるのと同時に、書類作成にも相当な時間を要することになります。

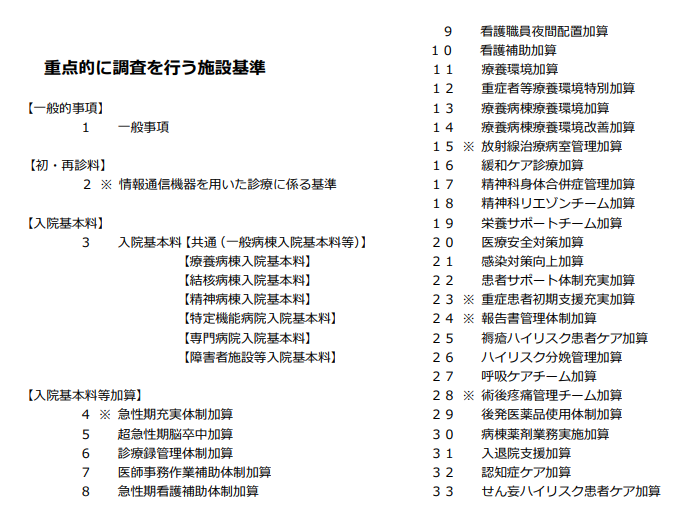

重点的に調査を行う施設基準

適時調査の個別項目には「重点的に調査を行う施設基準」と「重点的に調査を行う施設基準以外」に分けられています。

当然、警戒すべきは「重点的に調査を行う施設基準 」です。

入院基本料や特定入院料が重点施設基準になっていますが、基本料は収益に占める割合が高いため当然と言えば当然かもしれません。

もう一つの傾向は、比較的新しい個別項目(新設項目)が指定されていることです。

医師の働き方の見直しが話題になる中、「医師事務作業補助者加算」が対象になったり、新型コロナ感染症が拡大すれば「感染対策向上加算」が対象になったりと比較的注目度の高い個別項目は特に注意が必要です。

【一般的事項】

1 一般事項

【初・再診料】

2 ※ 医療 DX 推進体制整備加算

3 ※ 看護師等遠隔診療補助加算

【入院基本料】

4 入院基本料【共通(一般病棟入院基本料等)】

【療養病棟入院基本料】

【結核病棟入院基本料】

【精神病棟入院基本料】

【専門病院入院基本料】

【障害者施設等入院基本料】

【入院料等加算】

5 総合入院体制加算

6 急性期充実体制加算

7 診療録管理体制加算

8 医師事務作業補助体制加算

9 急性期看護補助体制加算

10 看護職員夜間配置加算

11 特殊疾患入院施設管理加算

12 看護配置加算

13 看護補助加算

14 療養環境加算

15 重症者等療養環境特別加算

16 療養病棟療養環境加算

17 療養病棟療養環境改善加算

18 緩和ケア診療加算

19 ※ 小児緩和ケア診療加算

20 精神科応急入院施設管理加算

21 精神病棟入院時医学管理加算

22 精神科地域移行実施加算

23 ※ リハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算

24 栄養サポートチーム加算

25 医療安全対策加算

26 感染対策向上加算

27 患者サポート体制充実加算

28 重症患者初期支援充実加算

29 報告書管理体制加算

30 褥瘡ハイリスク患者ケア加算

31 ハイリスク分娩管理加算

32 呼吸ケアチーム加算

33 術後疼痛管理チーム加算

34 後発医薬品使用体制加算

35 ※ バイオ後続品使用体制加算

36 病棟薬剤業務実施加算

37 入退院支援加算

38 ※ 精神科入退院支援加算

39 認知症ケア加算

40 精神科急性期医師配置加算

41 排尿自立支援加算

42 地域医療体制確保加算

43 ※ 協力対象施設入所者入院加算

44 医師の負担の軽減及び処遇の改善に資する体制(共通)

45 看護職員の負担の軽減及び処遇の改善に資する体制(共通)

46 医療従事者の負担の軽減及び処遇の改善に資する体制(共通)

【特定入院料】

47 救命救急入院料

48 特定集中治療室管理料

49 ハイケアユニット入院医療管理料

50 脳卒中ケアユニット入院医療管理料

51 小児特定集中治療室管理料

52 新生児特定集中治療室管理料

53 ※ 新生児特定集中治療室重症児対応体制強化管理料

54 総合周産期特定集中治療室管理料

55 新生児治療回復室入院医療管理料

56 一類感染症患者入院医療管理料

57 特殊疾患入院医療管理料

58 小児入院医療管理料

59 ※ 地域包括医療病棟入院料

60 回復期リハビリテーション病棟入院料/※回復期リハビリテーション入院医療管理料

61 地域包括ケア病棟入院料/地域包括ケア入院医療管理料

62 特殊疾患病棟入院料

63 緩和ケア病棟入院料

64 精神科救急急性期医療入院料

65 精神科急性期治療病棟入院料

66 精神科救急・合併症入院料

67 児童・思春期精神科入院医療管理料

68 精神療養病棟入院料

69 認知症治療病棟入院料

70 ※ 精神科地域包括ケア病棟入院料

71 特定一般病棟入院料

72 地域移行機能強化病棟入院料

73 特定機能病院リハビリテーション病棟入院料

74 短期滞在手術等基本料

【特掲診療料】

75 喘息治療管理料

76 ※ 難治性がん性疼痛緩和指導管理加算

77 ※ 慢性腎臓病透析予防指導管理料

78 救急搬送看護体制加算

79 外来放射線照射診療料

80 外来腫瘍化学療法診療料、連携充実加算、※ がん薬物療法体制充実加算

81 外来排尿自立指導料

82 ※ プログラム医療機器等指導管理料

83 薬剤管理指導料

84 地域連携診療計画加算

85 医療機器安全管理料

86 ※ 介護保険施設等連携往診加算

87 ※ 在宅医療 DX 情報活用加算

88 ※ 在宅時医学総合管理料の注 14 に規定する基準

89 ※ 在宅医療情報連携加算

90 重症患者搬送加算

91 ※ 救急患者連携搬送料

92 ※ 訪問看護医療 DX 情報活用加算

93 ※ 遠隔死亡診断補助加算

94 ※ 遺伝学的検査の注2に規定する施設基準

95 がんゲノムプロファイリング検査

96 ※ ウイルス・細菌核酸多項目同時検出(髄液)

97 検体検査管理加算

98 神経学的検査

99 ※ 経頸静脈的肝生検

100 画像診断管理加算

101 ※ ポジトロン断層撮影、ポジトロン断層・コンピューター断層複合撮影又はポジトロン断

層・磁気共鳴コンピューター断層複合撮影(アミロイド PET イメージング剤を用いた場合に限る。)

102 CT撮影及びMRI撮影

103 外来化学療法加算

104 心大血管疾患リハビリテーション料

105 脳血管疾患等リハビリテーション料

106 運動器リハビリテーション料

107 呼吸器リハビリテーション料

108 摂食嚥下機能回復体制加算

109 難病患者リハビリテーション料

110 障害児(者)リハビリテーション料

111 がん患者リハビリテーション料

112 集団コミュニケーション療法料

113 ※ 児童思春期支援指導加算

114 ※ 早期診療体制充実加算

115 ※ 情報通信機器を用いた精神療法の施設基準

116 精神科作業療法

117 精神科ショート・ケア

118 精神科デイ・ケア

119 精神科ナイト・ケア

120 精神科デイ・ナイト・ケア

121 重度認知症患者デイ・ケア料

122 医療保護入院等診療料

123 静脈圧迫処置(慢性静脈不全に対するもの)

124 人工腎臓

125 下肢末梢動脈疾患指導管理加算

126 ※ ストーマ合併症加算

127 ※ 再製造単回使用医療機器使用加算

128 輸血管理料

129 輸血適正使用加算

130 麻酔管理料

131 周術期薬剤管理加算

132 病理診断管理加算

133 看護職員処遇改善評価料

134 ※ 外来・在宅ベースアップ評価料

135 ※ 入院ベースアップ評価料

【入院時食事療養/入院生活療養】

136 入院時食事療養(Ⅰ)及び入院時生活療養(Ⅰ)

どこの病院でも、何らかの施設基準が重点施設基準に該当するのではないでしょうか。

様式9が最重点様式です!

特に重要な書類が「様式9」です。

この書類は病棟の看護職員配置、入院患者数、平均在院日数などを確認するための書類ですが、算出の考え方が独特なので、それぞれの値を理解しながら作成しないと非常に危険です。

病院によっては看護部長が中心になり、作成している病院もあるようですが、ここは必ず担当事務や医事課が一緒になって確認しておくことが良いでしょう。

しっかり日頃から確認しておかないと巨額の返還請求を求められる恐れがあります。

逆に言えば様式9が しっかり作成・管理されている病院は巨額の返還請求を求められるケースはほとんどないと言えます。

様式9【看護基準の計算方法】|7対1や地域包括ケア病棟でも同じ計算方法

様式9・夜勤72時間ルールを解説|超過するなら、まず設定時間の見直し!

新型コロナの感染拡大を受けて、適時調査が「簡素化」されるケースがあります。

その場合でも、様式9は必ず細かく点検されます。

様式9は事前提出書類にもなっているので、適時調査当日以前に点検されているので、当日に不備が指摘されることはよくあることです。

簡素化された場合、各種加算は調査から外れる可能性はありますが、入院基本料は必ず点検されます。

看護必要度、平均在院日数、1日平均入院患者数、在宅等復帰率は、根拠となる資料も含めて提示を求められるので適時調査当日までに用意しておくことを強くおすすめします。

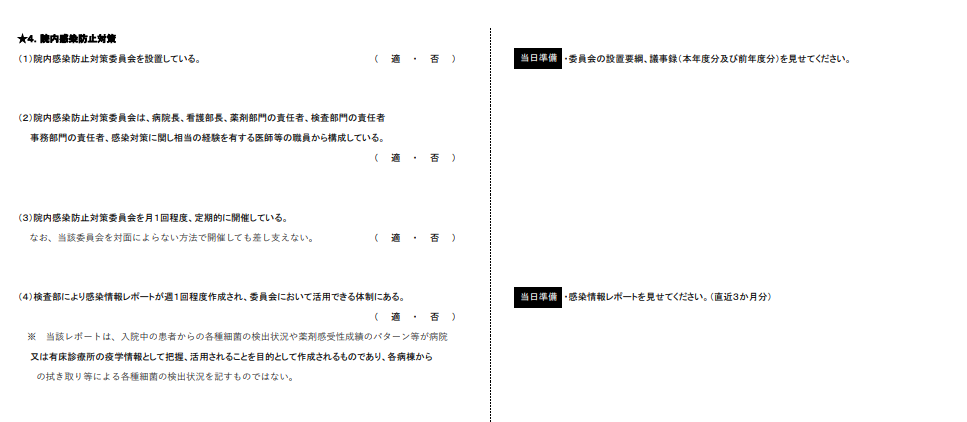

調査書(調査マニュアル)・適時調査はマニュアル通り

厚生局の調査員が、どこの病院に行っても同じ内容の調査が進められるように厚労省は調査書(調査マニュアル)を作成しています。

適時調査は、この調査書(調査マニュアル)に従って進められます。

2016年頃までは、この調査書が開示されていませんでしたが、2018年あたりから厚生省のサイトで開示されるようになりました。

適時調査の通知を受け取った病院は、必ずチェックしておきましょう。

上の図のように調査項目ごとに「適・否」が評価されることになります。

ここでチェック項目が要件を満たしていれば、適時調査は恐れるに足りません。

適時調査の参考書

先程、書いたように適時調査は調査書に従って進められますが、それ以外のところも確認されます。

特に「指導担当」の職員が適時調査の応援に入ることがある場合は大変です。

指導担当の職員は、通常、違法性の高い医療機関への調査を担当していることがあり、追及が厳しくなります。

指導担当が調査に当たった際には警戒しましょう。

私自身は適時調査で毎回、冷や汗をかいてきました。

痛くない腹でも指摘されれば、ヒヤヒヤしてしまいます。

もし適時調査を経験しているスタッフが少ない病院で、対応する場合は事前に学習しておくことが良いと思います。

私の病院ではこのDVDを購入し、看護部長などや他の管理者、医事課スタッフにも見てもらいました。

私の拙い言葉では伝えきれない部分を解説してくれるので、多少なりとも緊張感が伝わるのではないでしょうか。

この本は私が医事課長として経験が浅いときに購入しました。

どこに気をつけて提出書類を作成するのか、施設基準の理解の甘さを補ってくれる良書だと感じています。

だた、少し高価なので、病院負担で買ってもらわないと自分ではとても買えない代物です。

発売してから時間が経過してますが、今のところ これが最新版です。

基本的なところは抑えているので、1冊は手元においておきたい本です。

こちらのシリーズは最新の改定に対応しているので、今ならこちらのほうがおすすめです。

まとめ

新型コロナウイルス感染症のパンデミックの影響で、過去2年間は適時調査がほとんど実施されませんでした。

2022年度は再開です。すでに始まっています。

2024年度は診療報酬改定もありました。

病院経営にとって最も重要な調査である適時調査は、重点項目が決められています。

特に「様式9」はもっとも重要な点検項目であり、慎重に正確に作成しないといけません。

厚生局に届け出た項目は日常的にしっかり点検しながら運用しないといけませんが、完璧に点検・運用できている医療機関は、ほとんどないでしょう。

医事課だけでなく、病院の総力をかけて適時調査を迎えましょう。

適時調査実施要領等

適時調査に関わる適時調査の詳細はこちら

コメント

コメント一覧 (11件)

拝読させていただいております。

9号様式上でのご質問ですが夜勤時間帯の変更で平均時間数が減ると解釈させていただき実際に17:30から09:30に変更し計算したところ、当院では0,7時間ほどの時間削減にしかなりませんでした。

詳細をご教授いただけると幸いです。

コメントありがとうございます。

こちらのページもごらんになられたでしょうか。

(https://tetetenohanasi.com/yakin-72jikan/)

推測ですが、「夜勤従事者」の頭数が少ないのかもしれません。

例えば

急性期一般の場合、当該月の夜勤時間が16時間以上のスタッフを「夜勤従事者」とみなします。

夕方から翌朝まで勤務する必要はありません。いわゆる当直者だけが夜勤従事者ではありません。

1.勤務時間が9:30~17:30の場合の夜勤時間は0時間となります。

2.勤務時間が8:30~16:30の場合の夜勤時間は1時間(8:30~9:30)となります。

「2」のパターンでも、その月に16日間勤務すれば夜勤従事者となります。

原因として考えられるのは

・夜勤従事者とみなせるスタッフが少ないこと

・いわゆる日勤者の勤務時間に夜勤時間が少ないこと

などが考えられるでしょうか

ご質問の答えになっているかどうかわかりませんが

参考になれば幸いです。

てててさま

この本文とはほぼ脱線するのですが・・

オーバーベッドについて3点質問したく投稿しました。

100床の精神病院があるとします。

理論上、105床までなら患者の受け入れが大丈夫ときいたのですが、

①もし、精神病院における措置入院患者様、緊急措置入院患者様及び鑑定入院患者様でしたら、

105床を超えても大丈夫という認識でよろしいでしょうか?

(明らかに物理的におかしいとは思うのですが・・)

【3 精神病院における医療観察法入院患者(心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及

び観察等に関する法律(平成15年法律第110号)第42条第1項第1号又は第61条第1項第1号の決

定による入院患者をいう。)、措置入院患者、緊急措置入院患者及び鑑定入院患者については、当

該入院した月においては1の入院患者数に算入しない。・・より】

②ベットが超過した場合のペナルティとして、

(1)入院基本料の減算

(2)入院基本料等の届出を受理されず

(3)特定入院料を算定できない。

・・と勉強したのですが、これは、超過した患者様分ということでしょうか、あるいはすべての患者様(その超過した患者様が入っていない病棟も含む)

に該当するのでしょうか。

③上記②において、これはいつまで続くでしょうか

恐れ入りますがご教授のほどお願い申し上げます。

コメントありがとうございます。

書き込まれてからいろいろと調べていましたが残念ながら

正確なお答えができません。申し訳ありません。

ただ私も同様の疑問を持ったことがあります。

病床は届出は都道府県に「開設許可事項変更許可申請書」を提出して部屋ごとに利用できる患者数を決めて届け出ます。

入院患者数を超えるということは部屋ごとに定められている患者数を超えて入院させることになるので大丈夫なのかという疑問を持っています。

てててさま

ありがとうございました。

感謝いたします。

いつもお世話になっております。

平均入院患者数と医療観察法入院患者数について質問したく投稿しました。

上記は以下のように定義されています。

1:1月間の平均入院患者数は、当該月の全入院患者の入院日数の総和を当該月の日数で除して得た数とする。

2:入院日数には、当該患者が入院した日を含む。ただし、退院した日は含まない。

3:精神病院における医療観察法入院患者(心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律

(平成15年法律第110号)第42条第1項第1号又は第61条第1項第1号の決定による入院患者をいう。)、

措置入院患者、緊急措置入院患者及び鑑定入院患者については、当該入院した月においては1の入院患者数に算入しない。

そこで、質問なのですが、例えば、鑑定入院患者が1月末に入院し、3月上旬に医保になったとします。

このようなケースですと、除するのは、入院した1月のみでしょうか、

あるいは、医保になるまでの、1月2月3月でしょうか。

恐れ入りますが、ご教授お願い致します。

この書き方、非常にややこしいですよね。私も理解に苦しみました。

ご存じの通り、平均入院患者数は様式9などに使用するとても重要な値になります。

もし「措置入院」・「緊急措置入院」・「鑑定入院」が平均入院患者数から除外される場合、様式9の必要時間数が変わってくるので、所轄の厚生局に尋ねてみました。

回答は「これらの入院も他の入院患者と同様に含めて計算してください」と返答されました。その際に説明をちゃんと理解できませんでしたので正確なお答えを返すことができませんが、私はこれらの入院も含めて平均入院患者数を計算しています。

きちんと説明できず申し訳ありません。

https://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken12/dl/index-079.pdf

ててて様

ありがとうございます。

つまり、

除するのは、

①入院した1月のみでしょうか、

あるいは、

②医保になるまでの、1月2月3月

どっちでしょうか。

すべての入院期間において除外はしないという意味です。

所管の厚生局の担当者からはこのような返答を得ました。

なかななか納得しずらいかもしれませんが、直接、所管の厚生局へ問い合わせてみてはいかがでしょうか。

除外せずに入院患者数を計算している方が安全策になりますし、除外しなくても大きく変動するものでもないかと考えたりもしています。

ててて様

ありがとうございました。

ててて様

いつもお世話になっております。

『看護補助体制充実加算』の研修のタイミングについて質問させてください。

施設基準では、『当該看護補助者は、介護福祉士の資格を有する者又は看護補助者として3年以上の勤務経験を有し適切な研修を修了した看護補助者であること』といった文章がありますが、これは裏を返すと、病棟配置前に研修をしなければいけないということでしょうか