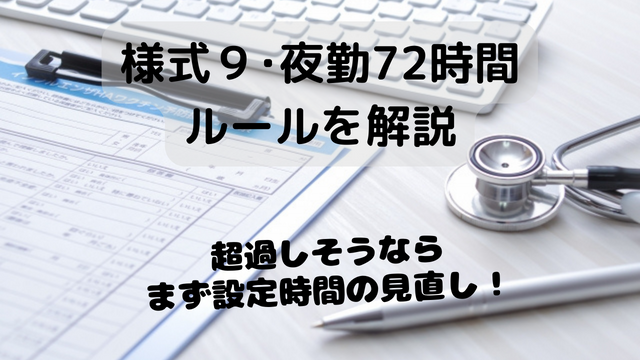

病院の施設基準を管理する上で、重要な書類が様式9です。

様式9は複雑なルールがあり、管理するのに手間と知識が必要になってきます。

この記事では様式9の中でも少しルールが複雑な「月平均夜勤時間数」、いわゆる「夜勤72時間ルール」について解説します。

\この記事に内容/

- 連続した16時間の夜勤時間は病院独自で決められる

- 設定した時間によっては平均夜勤時間は変わる

- 夜勤者に当たる職員は基本料によって違う

- 特定入院料と療養病棟は夜勤72時間ルールの適用外

ルールをしっかり理解しておくことで、うまく工夫すれば基準を守ることも可能です。

厚生局の適時調査は必ずやってきます。

夜勤72時間問題に悩んでいる方や理解を深めたい担当職員の方はぜひご覧ください。

様式9【看護基準の計算方法】|7対1や地域包括ケア病棟でも同じ計算方法

夜勤時間の定義

夜勤時間というのは一定のルールのもとに医療機関の裁量で設定できる時間です。

夜勤時間は次の3つのルールを念頭において設定します。

- 22時と翌日の朝5時を含む時間帯であること

- 連続した16時間であること

- 病院が独自に時間帯を定める

この夜勤時間を除いた時間が日勤時間(8時間)となります。

間違いやすいケースとしては泊まり勤務(当直)の時間帯を夜勤時間と考えてしまうこともあるようですが、当直勤務の時間と様式9の夜勤時間帯は違う時間帯でも問題ありません。

夜勤時間のシミュレーション

前述したとおり、夜勤時間は一定のルールに基いて医療機関ごとに設定が可能です。

設定した時間によっては72時間を超えてしまうこともあり、設定時間は施設基準を守る上でも重要な要因となり得ます。

ある病院の様式9をもとに、夜勤時間を変更することで「月平均夜勤時間」の変化をみてみました。

| 夜勤時間 連続した16時間 | 月平均夜勤時間 | 基準のクリア |

|---|---|---|

| 17:00~9:00 | 77.0時間 | ✗ |

| 17:30~9:30 | 67.3時間 | |

| 18:00~10:00 | 70.7時間 | |

| 18:30~10:30 | 75.5時間 | ✗ |

このシミュレーションの場合、一番少なく抑えられた時間帯は、17:30~9:30の時間帯になりました。

病院の勤務体系ごとに結果は変わってくるとは思いますが、もし72時間を超えそうならまずは設定時間を見直すことで基準をクリアできるかもしれません。

夜勤時間の計算方法

夜勤時間の計算方法は次の式によって求められます。

ただし、上記の計算式には病棟で勤務するすべての職員が含まれるわけではありません。

夜勤従事者から除外される人員を除いて、この計算式に入れて計算します。

夜勤者従事者から除外される職員は次の通りです。

| ①全ての病棟 夜勤専従者 | 専ら夜勤時間帯に従事する者 |

| ②急性期一般入院料のうち7対1と10 対1を算定する病棟 | 月夜勤時間数が16 時間未満 及び短時間正職員で月夜勤時間数が 12時間未満 |

| ③地域一般入院料、②以外の急性期一般入院料、その他の入院基本料病棟 | 夜勤時間数が8時間未満 |

少しわかりにくいかもしれませんが、急性期一般病棟(7対1と10対1)は夜勤時間が16時間以上で夜勤者としてみなされ、それ以外の比較的、看護配置の少ない病棟は8時間以上で夜勤者とみなすという意味です。

なぜ16時間と8時間に分けられているのかを考えると、13対1や15対1の看護配置の少ない病棟で16時間以上を夜勤者とみなすと72時間の壁が比較的容易に超えてしまいます。

そのために看護配置の少ない病棟では8時間以上を夜勤者とみなすルールが設定されていると考えられます。

【厚生局・適時調査】2022年度は再開!まずは「重点項目」の点検を!!

夜勤72時間ルールの適用病棟種別

実は夜勤72時間ルールはすべての入院料で守らないといけないわけではありません。

対象となる病棟は「入院基本料」を届け出ている病棟であり、逆に対象とならない病棟は「特定入院料」を届けている病棟です。

特定入院料を届け出ている病棟については夜勤72時間ルールを超過しても施設基準上は全く問題ありません。

入院基本料のうち、療養病棟入院基本料だけは特例的に72時間ルールの適用外です。

入院基本料と特定入院料を一覧にしてみました。

| 入院基本料(夜勤72時間ルール適用) | 特定入院料(夜勤72時間ルール適用外) |

|---|---|

| A100 一般病棟入院基本料 A101 療養病棟入院基本料(例外:適用外) A102 結核病棟入院基本料 A103 精神病棟入院基本料 A104 特定機能病院入院基本料 A105 専門病院入院基本料 A106 障害者施設等入院基本料 A108 有床診療所入院基本料 A109 有床診療所療養病床入院基本料 | A300 救命救急入院料 A301 特定集中治療室管理料 A301-2 ハイケアユニット入院医療管理料 A301-3 脳卒中ケアユニット入院医療管理料 A301-4 小児特定集中治療室管理料 A302 新生児特定集中治療室管理料 A303 総合周産期特定集中治療室管理料 A303-2 新生児治療回復室入院医療管理料 A305 一類感染症患者入院医療管理料 A306 特殊疾患入院医療管理料 A307 小児入院医療管理料 A308 回復期リハビリテーション病棟入院料 A308-3 地域包括ケア病棟入院料 A309 特殊疾患病棟入院料 A310 緩和ケア病棟入院料 A311 精神科救急急性期医療入院料 A311-2 精神科急性期治療病棟入院料 A311-3 精神科救急・合併症入院料 A311-4 児童・思春期精神科入院医療管理料 A312 精神療養病棟入院料 A314 認知症治療病棟入院料 A317 特定一般病棟入院料 A318 地域移行機能強化病棟入院料 A319 特定機能病院リハビリテーション病棟入院料 |

様式9【看護基準の計算方法】|7対1や地域包括ケア病棟でも同じ計算方法

夜勤72時間を超えると減算の恐れ

72 時間を超過した場合、暦月で3カ月以内の1割以内(79.2 時間以内)の変動であれば、許容変動幅として認められるため、届出の変更は必要ありません。

すなわち2か月以内かつ79.2時間以内であれば、通常通りの算定・保険請求が可能です。

しかし、一か月でも72 時間の1割を超過(79.2時間超)してしまった場合は「月平均夜勤時間超過減算」又は「 夜勤時間特別入院基本料」を届け出る必要があります。

「月平均夜勤時間超過減算」を届け出た場合は入院基本料の基本点数が15%減額されるほか、算定できる入院基本料等加算に制限があります。

また、「月平均夜勤時間超過減算」は、3カ月を限度に算定するもので1年間は再算定できません。

一方 、「 夜勤時間特別入院基本料 」は 30%減額されるほか算定できる入院基本料等加算に制限がありますが、算定期間の制限や再算定禁止の規定がありません。

とにかく72時間を超えてしまうと非常に面倒なので、極力超えないような勤務体制を組んでおきたいものです。

【厚生局・適時調査】2022年度は再開!まずは「重点項目」の点検を!!

夜勤72時間を超えやすい病棟

では72時間を超えやすい病棟について解説します。

72時間を超えやすいパターン

- 一日の当直人数が多い病棟

- 看護配置が少ない看護基準を届けて出ている病棟

- 病床数が少ない病棟

この3つに当てはまる病棟は夜勤72時間を超過しやすい病棟です。

「当直人数が多い病棟」は全体の夜勤時間が増えてしまうので計算式の分子の時間数が増えてしまいます。

「看護配置の少ない看護基準」は、例えば15対1の病棟で3人夜勤体制の病棟では全体の看護職員の勤務時間が少ないのに夜勤時間だけが一定時間あるという状態になります。これも平均時間が上昇します。

「病床数が少ない」病棟ですが、ほとんどの病棟区分で当直人数は二人と決められています。二人の当直体制は必須でありながら、日勤に必要な時間数が少なくなり、夜勤従事者が相対的に増えてしまい、72時間を超えやすい環境になります。

まとめ

夜勤72時間ルールの仕組みや対応策を解説しました。

様式9の中では比較的小さな項目かもしれませんが、72時間を超えてしまうと面倒な手続きや収益減少につながってしまいます。

収益面では最悪の場合、特別入院基本料の算定になることがあります。

夜勤時間は病院独自で決められるので、極力少ない時間になるようにシミュレーションして設定しておきましょう。

言うまでもなく、適時調査は定期的にやってきます。

その時になってからでは遅いので普段から基準を守れるよう定期的に確認しておくことが必要で、守れるよう工夫しておきましょう。

コメント

コメント一覧 (32件)

教えてください。

日勤の入り時間が8時30分で、夜勤終了時間を9時30分に設定することは可能でしょうか。

夜勤勤務の16時間を引いた8時間が日勤ということはわかってはいるのですが、、

コメントありがとうございます。

夜勤終了時間を9時30分にすることは可能です。

夜勤の終了時間を9時30分にする場合、

16時間さかのぼった時刻が開始時間となり、

この場合17時30分になります。

前提として夜勤時間は各病院で設定することができますが

この16時間の枠は、”22時”から”翌日の5時”までの時間を含んでいることが条件になります。

またご理解されているとおり

夜勤時間以外の時間が日勤時間ということになります。

突然ですが、質問させてください。

第五 病院の入院基本料の施設基準等によると、夜勤を行う看護職員(療養病棟入院基本料の届出を行っている病棟及び特別入院基本料を算定する病棟の看護職員を除く。)の一人当たりの月平均夜勤時間数が七十二時間以下であること等、看護職員及び看護補助者の労働時間が適切なものであること。

・・という記載があります。

これから考えると72時間ルール縛りがないのは

療養と特別基本入院料ではないかと思うのですが、どうでしょうか?

コメントありがとうございます。

ご指摘の通り、夜勤平均72時間ルールの適用外は療養病棟入院料と特定入院料だと解釈しています。

記事でもそのように書いているつもりですが、違う解釈と受け取れられるような書き方をしているのでしょうか。

表にしているところが、ややこしくさせたのかもしれませんが・・

ててて様

ご返信ありがとうございます。

特”別”基本入院料と特”定”入院料は違うものだと思うのですが・・

ご指摘通り、72時間ルールの適応除外となるのは

療養病棟入院料と特定入院料と特別入院基本料になると思います。

通常、特別入院基本料を算定するケースというのは入院基本料または特定入院料の施設基準を満たさない場合などに算定する入院料です。

また入院料の届出を行う際、特別入院基本料を届け出ることはないので、特別入院基本料を入院基本料および特定入院料と同列には考えません。

病棟まるごと特別入院基本料を算定することになってしまうと相当、まずい状況です。

なかなか説明が難しいのですが・・

ててて様

ご教授ありがとうございました。

大変勉強になりました。

基本、特定、特別と施設基準は本当に奥が深いですね・・

初めまして。

様式9ですが、時間外勤務や休日出勤の勤務時間も計上しなければいけないのでしょうか。その場合、どのような記載になりますでしょうか。

ご教授いただければ幸いです。

コメントありがとうございます。

まずは時間外勤務(残業時間)ですが、これは様式9に計上しません。1日の所定労働時間を超える時間は計上できないと考えられます。

次に休日出勤ですが、様式9に計上しても良いのではないでしょうか。先ほどと同じで1日の所定労働時間内であれば問題ないと思います。

ただし、ひと月に全く休みなく働き続けるなどの場合は指摘をうけるかもしれませんが、極端な場合でなければ問題ないと考えられます。

ご回答いただきありがとうございます。

残業時間に関しては、前回から自分でも調べて分かりました。ただ、休日出勤に関してがどうしても出てきません。休日出勤は基本的に残業扱いなので、計上しなくても良さそうですが、、、

計上してしまうと、1日当たりの看護配置数や看護職員中の看護師比率など簡単にクリアできる抜け道のような気がします。

ご教授いただければ幸いです。

休日出勤は様式9上では想定外になっているように思います。

仮に休日出勤に対して代休を付与するようであれば計上は可能だとも考えられます。

週当たりの所定労働時間を超えるようなら計上しないという考え方もあるとは思います。

仮に厚生局に尋ねたとしても、答えは担当者によって変わってくるような事例ではないかと想像しています。

明確な答えになっていませんが、ご容赦ください。

ご回答いただきありがとうございます。

おっしゃるように、各厚生局ならびに各担当者によっても違うような気がします。

また何か疑問点が生じましたら、ご相談させていただきます。

いつもお世話になっております。

看護師の夜勤について質問したく投稿しました。

別病棟から常勤の看護師Aが応援という形で月に一日だけX病棟に応援として夜勤をするとします。

この場合、この看護師Aは

①常勤として処理していいのか、あるいは、非常勤扱いなのか?

②夜勤専従として処理できるのかできないのか?

この2点がどうしてもわかりませんでした。

恐れ入りますがご教授お願い致します。

ご質問ありがとうございます。

私の解釈をお伝えします。

①常勤か非常勤かについては、この場合、雇用形態が問われていると考えられるので、常勤として雇用されているようなら「常勤」、そうでなければ「非常勤」だと考えられます。ちなみに届出様式の様式8の一番右の列で「当該病棟以外との兼任」の欄がありますが、当該病棟以外との兼務であるなら、その欄に”〇”を記載することになります。

②「夜勤専従者」の定義は「専ら夜勤時間帯に従事する者」だとされています。その病棟以外の勤務形態も関連するのではないでしょうか。病棟以外でも専ら夜勤に従事するようであれば夜勤専従だと考えられます。ちなみに他の病棟での夜勤時間は様式9の「下段」(3段目)に記載する必要があるので、その勤務形態状況によって夜勤専従か否かが判断できるのではないしょうか。

ててて様

ありがとうございます!無事に解決できました!感謝いたします

伝わりにくいかも・・と思っていましたが

無事、解決できてよかったです。

いつもお世話になっております。

(新) 特定感染症入院医療管理加算(1日につき) について

質問したく投稿しました。

(新) 特定感染症入院医療管理加算(1日につき)

1 治療室の場合 200 点

2 それ以外の場合 100 点

この2ですが、例えば、精神病棟で1床室で

治療している患者さん(行動制限ではないとします)がいるとして、

その方が

コロナになってそのままその部屋を使う場合は、算定できるでしょうか。

恐れ入りますがご教授お願いいたします

2026年度の新設の項目ですね。

短冊を見る限り、今のところは、「算定できそう」な印象をもっています。

アフターコロナを想定した注目される項目ではあると思うので今後、疑義解釈や追加の基準などが出てきそうな感じはしますね。

ご返信ありがとうございます。ご教授ありがとうございました。

いつもお世話になっております。

様式9の時間を引く内容について質問したく投稿しました。

褥瘡や感染の研修などは勤務時間から除外されますが、

なぜ医療安全の研修だけは除外しなくてもいいのでしょうか。

様々な文献を見てもわかりませんでした。

ご意見お願い致します。

いつも書き込みありがとうございます。

私も改めて読んでみました。お気持ちよくわかります。

様式9ドットコム(運営:保険医団体連合会)から引用です。

http://youshiki9.doc-net.or.jp/

—————

・病棟での勤務時間として計上できるもの

=病棟業務や看護業務に直接かかわるもの(基本診療料の施設基準等の第四 入院診療計画、院内感染防止対策、医療安全管理体制、褥瘡対策及び栄養管理体制の基準)を満たすための「院内感染防止対策に係る委員会」、「医療安全管理体制に係る委員会・院内研修」、「褥瘡対策委員会」を含む)院内感染防止対策委員会は含める。ただし、研修会は含めない。

—————-

ここから読むとると、勝間さんが書き込まれた見解になるのではないでしょうか。

厚生労働省の文書ではありませんが、ある程度、信頼できるものかと思います。

てててさま

返信が大変遅れて申し訳ありませんでした。

ご返信ありがとうございました。

質問失礼いたします。

夜勤従事者の人数についてご教授ください。

夜勤時間帯に委員会等で病棟から外れた場合、換算した人数で計算しています。

日勤時間帯で病棟を外れた場合は、夜勤従事者の人数には差し支えない。という考え方で合っておりますでしょうか。

よろしくお願い致します。

書き込みありがとうございます。

夜勤従事者の定義について説明します。

夜勤従事者として数えてはいけない従事者は以下の通りです。

・夜勤専従者=専ら夜勤時間帯に従事する者

・急性期一般入院料又は7対1入院基本料病棟及び10対1入院基本料病棟

→月夜勤時間数が16時間未満及び短時間正職員で月夜勤時間数が12時間未満

・地域一般入院料又は7対1入院基本料病棟及び 10対1入院基本料病棟以外の病棟

→月夜勤時間数が8時間未満

夜勤従事者に当てはまるか否かは前述の基準から外れたスタッフが夜勤従事者となります。

なので入院料に寄りますが、月当たりの夜勤時間が何時間あるかで夜勤従事者か否かの判断を行います。

ててて様

わかりやすいご説明、ありがとうございました。

前任者より引き継ぎ後作業していく中で、非常勤者も常勤者と同じく一人とカウントして良いのか不安になってしまいました。

あくまで夜勤者数と割り切り、考えます。

いつもお世話になっております。

『経過措置』の定義について確認したく投稿しました。

前提として、認知症ケア加算の『せん妄のチェックリスト』についてですが、

現時点で認知症ケア加算3をとっており、夏に2をとる計画となっています。

『届出以前からいる患者さんについて』せん妄チェックは下記の経過措置より、

チェックはしなくてもいいという解釈でいいでしょうか。

あるいは、10月1日になったら、改めて再度入院日のデータからチェックをしなければいけないという解釈でしょうか?

~令和6年度の認知症ケア加算の施設基準の通知より~

>令和6年3月31日時点で認知症ケア加算に係る届出を行っている保険医療機関については、

>令和6年9月30日までの間、1の(5)のエ(せん妄チェックリストのこと)、2の 16)(せん妄チェックリストのこと)

>及び3の(2)(せん妄チェックリストのこと)の基準を満たしているものとみなす。

夜勤専従について、質問です。

外来から、月に2回程度、病棟へ夜勤のみヘルプを依頼しております。普段は外来勤務となっておりますが、様式9では夜勤専従扱いなのか、兼務なのか教えてください。宜しくお願い致します。

書き込みありがとうございます。

まずは夜勤専従者の定義ですが「専ら夜勤時間帯に従事する者」となっています。

この言葉が病棟勤務時間だけを指すのかは、記載が見当たりませんが、

私の解釈では外来も含めた勤務時間で判断すると考えています。

様式9は職員個人の行に勤務時間を記載しますが個人ごとに3行に分かれています。

1段目は病棟日勤、2段目は病棟夜勤、3段目は総夜勤となっています。

当該病棟の専従スタッフでない限り、3段目の「総夜勤」には病棟と外来での夜勤時間も記載することになります。

その上、当該スタッフが「専ら」夜勤に従事しているかどうかで夜勤専従者か否かを判断することになるのではないでしょうか。

ここからは想像ですが、外来から病棟へ応援に行かれれるような方は、

多くの場合、外来では主に日勤勤務をされている方になるので夜勤専従者に当たらないように思います。

月平均夜勤時間数72時間ルールについてご質問です。

(前提として、当院、地域一般入院料1を算定しており、認知症ケア加算1も算定しています。)

3ヶ月を超えない範囲の1割以内の一時的な変動(79.2時間以内)であれば、

入院基本料に影響はなく、さらに、特例として施設基準の変更は必要ないとききました。

では、もし特定の一月で、79.2時間以内になってしまった場合、

<質問①>それに伴う加算も影響はないでしょうか、あるいは、算定不可でしょうか。

<質問②>もし、算定不可の場合、その該当月のみか、あるいは、届出をした月からさかのぼってすべての月がダメでしょうか

書き込みありがとうございます。

夜勤時間が1割以内の変動(79.2時間以内)でなおかつ3カ月を超えない期間であれば入院料の届出変更は必要ないので

各種の算定もこれまで通りであると解釈してよいと考えられます。

2点質問をさせてください。

①一般入院基本料の平均時間72時間の取り扱いについてご教示願います。

1割越えの時間オーバーをしてしまいそうなとき、日勤を1回だけ認めえることができたかと思いますが、例えば休日出勤で様式9条は休日となる場合もそれは、日勤の1回にカウントすることになりますでしょうか?

②看護補助者加算について、事務的作業補助の時間についてです。上限がありますが、実働時間は超えててもよくて、様式9の時間から時間を削減すればよいという解釈を聞いたことがありますが、その方法で大丈夫でしょうか

書き込みありがとうございます。

①についてですが、理解が追いついていないのでお答えできません。申し訳ありません。

②については、その解釈で正しいと思います。